Nos assiettes sont responsables de près du quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. De la production à la consommation, notre modèle alimentaire contribue au réchauffement climatique.

En effet, en 2022, l’alimentation représente 21 % de notre empreinte carbone totale. Ce secteur est le troisième émetteur de gaz à effet de serre, après le transport (30 %) et le logement (23 %).

Alors, d’où viennent ces émissions ? Quel est l’impact carbone de l’alimentation ? Et comment le diminuer ?

Tant de questions auxquelles on va répondre dans cet article.

Comprendre l’impact carbone de l’alimentation : La chaîne agroalimentaire

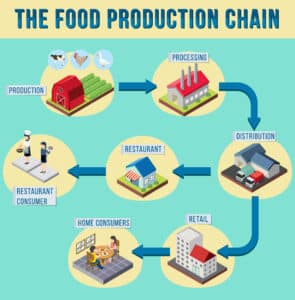

Pour connaître l’impact carbone d’un produit alimentaire, il faut prendre en compte les émissions produites sur l’ensemble de la chaîne de production, c’est-à-dire du champ à l’assiette.

Dans le détail, les émissions de GES proviennent :

- Des pratiques agricoles : utilisation d’engrais azotés, de pesticides, émissions de CO2 des machines agricoles, production de méthane par les vaches, déforestation pour l’expansion des terres, etc. ;

- De la transformation des aliments : consommation énergétique associée aux processus industriels tels que la cuisson, le refroidissement, la congélation et l’emballage des aliments.

- De leur distribution : transport (routier, aérien, maritime) des aliments vers les grandes surfaces, les petits commerces, les entrepôts, etc.

- De la consommation : préparation des repas, conservation des plats au réfrigérateur, gaspillage alimentaire, etc.

Chaque année, un Français produit en moyenne 10 tonnes de CO2, dont 1,4 tonne pour son alimentation. 🍽

Quelles sont les émissions de l’industrie alimentaire ?

Le secteur de l’alimentaire émet 3 principaux gaz à effet de serre qui sont :

- Le CO2 : le dioxyde de carbone est émis lors de la combustion de carburants fossiles pour le transport, le chauffage et l’électricité ou encore lors de la déforestation pour l’expansion de terres agricoles.

- Le CH4 : le méthane est généré par les processus de fermentation entérique des animaux et par la gestion des déchets agricoles.

- Le N2O : le protoxyde d’azote provient principalement de l’utilisation d’engrais azotés et des pratiques agricoles carbonées.

💡 Le saviez-vous ? Les systèmes de réfrigération et de climatisation utilisent des hydrofluorocarbures (HFC) : des gaz à effet de serre à fort potentiel de réchauffement planétaire. Dans les grandes surfaces, la réfrigération représente à elle seule 40 % de la consommation d’énergie !

L’impact carbone de nos assiettes

Nos choix alimentaires influencent largement l’empreinte carbone de l’alimentation.

On vous explique. 👇

Les produits transformés

D’après une étude de 2022 du Commissariat général au développement durable, la consommation de produits non transformés (fruits, légumes, viandes, poissons, céréales) représente 26 % des émissions de ce secteur.

Tandis que les produits agroalimentaires transformés (pain industriel, sodas, biscuits, alcool, pizzas surgelées, etc.) représentent 51 % des émissions liées à l’alimentation.

Cette différence s’explique par les procédés de fabrication. En effet, la transformation de ces aliments nécessite des procédés énergivores qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre : réfrigération, cuisson, conditionnement et transport.

De plus, les chaînes d’approvisionnement sont souvent plus complexes et impliquent davantage de déplacements et de manipulations, ce qui augmente l’empreinte carbone de ces produits transformés.

En plus d’être néfastes pour l’environnement, ils sont aussi mauvais pour notre santé à cause des additifs, des agents de conservation, des arômes artificiels et d’autres substances. Privilégiez donc le fait maison !

Les fruits et légumes

Les fruits et légumes sont les aliments les moins gourmands en énergie.

En effet, bien qu’ils représentent 20 % du panier moyen d’un consommateur français, ils comptent pour seulement 7 % des émissions carbone de l’alimentation en France.

Néanmoins, 40 % des fruits et légumes sont importés. Ce transport jusqu’à nos étals produit 31 % des émissions totales de gaz à effet de serre sur nos routes.

De plus, nombreux sont cultivés sous serre afin d’être disponibles toute l’année. Or, une culture sous serre génère de 10 à 20 fois plus de gaz à effet de serre qu’en plein champ !

Qui plus est, les emballages plastiques, les cartons ou encore les sur-emballages augmentent le bilan carbone de notre panier de courses.

La solution ? Choisissez toujours des produits locaux et de saison, directement chez le primeur ou l’agriculteur. 👩🌾

💡 Le saviez-vous ? Selon une étude de l’Université d’Oxford en Angleterre, les aliments les moins carbonés sont les légumes racine, les pois, les noix, le lait de soja et les bananes.

Le transport et la distribution des aliments

Le transport et la distribution des aliments jouent un rôle clé dans l’empreinte carbone de notre alimentation, bien qu’ils soient souvent sous-estimés. L’impact dépend avant tout de la distance parcourue et du mode de transport utilisé. Le transport aérien est de loin le plus émetteur de gaz à effet de serre, notamment pour les produits frais importés hors saison. Le transport maritime, plus lent, reste globalement moins carboné par tonne transportée, tandis que le transport routier, très majoritaire en France, génère des émissions importantes tout au long de la chaîne logistique. À cela s’ajoute le critère du “dernier kilomètre”, correspondant à la livraison finale jusqu’au point de vente ou au domicile du consommateur, souvent peu optimisée et particulièrement énergivore.

Dans ce contexte, les circuits courts et l’approvisionnement local constituent un levier majeur de réduction de l’empreinte carbone. En limitant les distances de transport, ils permettent de diminuer significativement les émissions liées à la logistique, tout en soutenant une agriculture plus durable et mieux rémunérée. Ils favorisent également la consommation de produits de saison, mieux adaptés aux conditions climatiques locales, et encouragent des modèles alternatifs comme les AMAP, les marchés de producteurs ou la vente directe, qui participent à la relocalisation de notre alimentation.

Enfin, la conservation et le stockage des aliments influencent eux aussi fortement le Bilan carbone®. La chaîne du froid réfrigérateurs et congélateurs dans les entrepôts, les grandes surfaces et les foyers est particulièrement énergivore. Le sur-stockage peut également entraîner des pertes et du gaspillage alimentaire, aggravant inutilement l’empreinte environnementale des produits.

À cela s’ajoute l’impact des emballages, notamment plastiques ou multicouches, largement utilisés pour prolonger la durée de conservation des fruits, des légumes ou de la viande, et qui contribuent eux aussi à alourdir le poids carbone de nos assiettes.

La viande

Bien qu’elle ne représente que 8 % du poids de notre panier de courses, l’alimentation carnée compte pour un tiers du bilan carbone de ce même panier.

En effet, chaque kilo de viande produit 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu’un kilo de céréales. Les émissions de méthane des bovins lors de leur digestion, l’utilisation d’engrais azotés et des machines agricoles émettrices de CO2 sont en grande partie responsable de ces chiffres.

Par exemple, d’après l’ADEME, un seul repas avec du bœuf équivaut à :

- 5 repas avec du poulet en termes d’émissions de CO2e (comprenant la fabrication, la distribution et la consommation) ;

- ou 7 repas avec du poisson gras ;

- ou 19 repas végétaliens ;

- ou 14 repas végétariens.

Cependant, le bilan carbone varie selon le type de viande et les méthodes d’élevage. Par exemple, la production de volaille et de porc est moins énergivore. De plus, certaines exploitations ont commencé leur transition écologique en mettant en place des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Comment réduire l’empreinte carbone de l’alimentation ?

Heureusement, des solutions existent pour diminuer le Bilan Carbone® de nos assiettes. Et chacun peut agir, tant les industriels que les consommateurs.

Par exemple, il est possible de :

- Développer des pratiques agricoles durables : agriculture biologique, réduction de l’utilisation d’engrais chimiques, gestion durable des déchets, reforestation pour séquestrer le carbone, etc. ;

- Promouvoir les circuits courts : choisir des produits locaux, en vente directe ou sur les marchés ;

- Sensibiliser les consommateurs aux enjeux de durabilité et les éduquer sur les pratiques alimentaires responsables : campagnes de sensibilisation, labels de durabilité, accès à des informations transparentes sur l’origine et les méthodes de production, etc.

- Collaborer avec tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, des agriculteurs aux consommateurs : création de partenariats durables et mise en place de bonnes pratiques environnementales tout au long de la chaîne ;

- Mettre en place une réglementation plus stricte : réalisation d’un Bilan Carbone® obligatoire, étiquetage environnemental, incitations fiscales, normes d’efficacité énergétique pour les infrastructures, pour la gestion des déchets animaux, etc.

- Changer nos habitudes de consommation : diminuer la consommation d’aliments d’origine animale et de produits transformés, choisir des fruits et légumes de saison, opter pour le vrac, le bio, etc.

L’agriculture et ses émissions de CO₂

L’agriculture est à la fois essentielle à notre survie… et l’un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Mais toutes les pratiques agricoles n’ont pas le même impact.

L’agriculture intensive, dominée par les machines industrielles, l’élevage de masse et l’usage massif d’engrais et de pesticides, engendre des émissions élevées de CO₂ et de méthane. Elle épuise également les sols, consomme beaucoup d’eau et favorise la déforestation pour agrandir les surfaces cultivables.

À l’inverse, l’agriculture raisonnée cherche à limiter son impact : elle réduit l’usage de produits phytosanitaires, met en œuvre des pratiques plus sobres en eau et privilégie des techniques comme la rotation des cultures pour préserver la fertilité des sols. L’agriculture biologique, quant à elle, bannit les pesticides et les engrais chimiques, favorise la biodiversité et tend à générer moins d’émissions grâce à des méthodes plus douces pour les sols et les écosystèmes.

Il faut également prendre en compte l’impact de l’irrigation, des pesticides et des engrais : certaines cultures comme le maïs ou le soja nécessitent une irrigation massive, ce qui mène parfois à la surexploitation des nappes phréatiques. Le surdosage de pesticides ou d’engrais azotés est aussi source d’émissions importantes de protoxyde d’azote (N₂O), un gaz à effet de serre très puissant.

Enfin, certaines pratiques agricoles ont des conséquences bien au-delà des frontières : la déforestation, notamment en Amérique du Sud pour la culture du soja ou de l’huile de palme, libère d’énormes quantités de CO₂ stockées dans les forêts, tout en détruisant des puits de carbone indispensables à la régulation du climat.

Empreinte carbone alimentation : Que retenir ?

Vous l’aurez compris, nos habitudes de consommation et nos régimes alimentaires sont des sources majeures d’émissions de gaz à effet de serre. Chaque étape de la chaîne agroalimentaire, de l’agriculture à la gestion des déchets, contribue au réchauffement climatique.

Pourtant, tant l’industrie alimentaire que les consommateurs ont le pouvoir d’agir pour réduire ces émissions.

En adoptant des processus de fabrication à faibles impacts et en modifiant nos habitudes de consommation, nous pouvons tous contribuer à la neutralité carbone et à la préservation de notre environnement. 💪